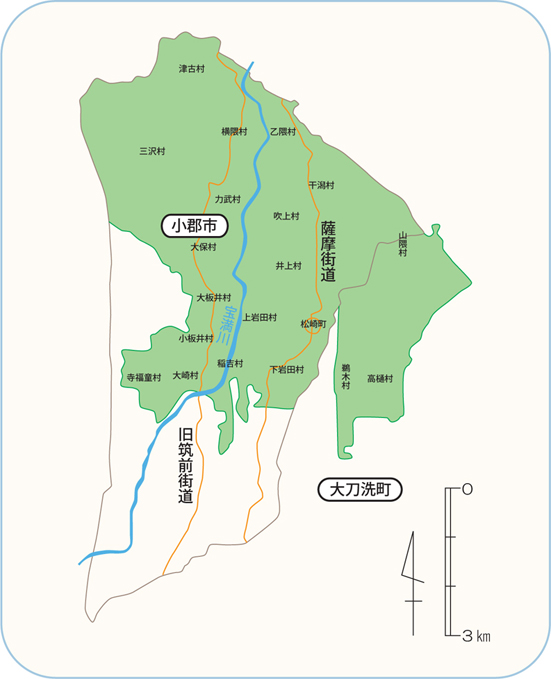

▲深緑が松崎藩の範囲 クリックすると拡大します

※図は小郡市教育委員会提供

① 松崎城跡

松崎城は、寛文12年(1672)頃、有馬豊範によって築かれました。豊範は、但馬出石(いずし)※城主小出吉重の三男です。永く世継ぎの出来なかった叔父の久留米城主・有馬忠頼の養子となりますが、その後、忠頼には頼利、頼元と子供が出来ます。寛文8年(1668)に頼利の跡を、その弟頼元が継いだ時に、豊範は松崎1万石を分知されました。

しかし、貞享元年(1684)、陸奥窪田藩のお家騒動に連座して、豊範は幕府より領地を没収されてしまいました。以後、松崎城は幕府直轄領(天領)となり、貞享2年(1685)幕府によって破却され廃城となりました。

松崎城は豊範が居住した場所を指します。県立三井高等学校の位置にあったと伝わります。しかし、建物は石垣や天守閣を備えた城郭ではなく、堀や土塁で周囲をかこんだ、堅固な館であったと考えられています。平成9年(1997)に福岡県により一部分について発掘調査が行なわれ、溝や瓦などが見つかっていますが、実際にどのような建物があったのかはまだわかっていません。

※現在の兵庫県豊岡市出石町

<歴史>

久留米藩の支藩として松崎に16年間「松崎藩」が存在した。松崎藩の誕生により小郡市内を通過していた参勤交代の道が横隈経由から松崎経由に変更された。松崎藩が改易となっても街道は明治になるまで約200年間人々が行き交い、物資が流通していた。その影響は昭和初期まで続くこととなる。松崎地区には昭和初期まで警察署や銀行が存在し小郡市内でも大きな街として認識されていた。

平成9年(1997)、福岡県教育委員会が実施した三井高校校庭一部の発掘調査で、松崎城にかかわると考えられる遺構・遺物が少し発見されている。一部の調査ではあるものの南北方向に延びる素掘り溝は長さ約25メートル、幅は約2.1m~2.5m、深さは1.2m前後で空堀としての使用が考えられるものであった。

旅籠油屋前に見学者用駐車場があります

旅籠油屋前に見学者用駐車場があります

▲駐車場の地図