- 蔵修復完成記念『平田家の歴史資料展』(会期6/11(水)~6/25(水)終了しました

- 筑後松崎油屋のひな祭り(終了しました)

- 新春お茶会体験(終了しました)

- 箏と尺八 邦楽コンサートのお知らせ(終了しました)

- 「建物とカメラでたどる 野口写真館の歴史展」開催(終了しました)

- 平田家絵画展を開催(終了しました)

- 太鼓橋と客殿の公開を再開いたします

- 納涼茶会(終了しました)

- 松崎 旧三原家洋館見学のご案内

- 平田家住宅 主屋2階公開

- 琴 三味線 尺八 邦楽ライブ(終了しました)

- 再発見「小郡のむかし」(終了しました)

- 七夕神社 (姫社神社)の夏まつり

- 令和5年度第1回伝統文化教室 納涼茶会

- 平田家住宅の歴史資料展(終了)

- 県美しいまちづくり協議会より表彰されました

- 大保原合戦バスハイク&ウオーク~大刀洗と小郡をめぐる~ 2月4日(終了)

- 紙芝居 塗り絵 薬草の香り体験 旅籠油屋 1月29日(終了)

- 野田宇太郎生誕祭献詩パネル展(12/7~20)終了

- 再発見「小郡のむかし」 野口写真館 所蔵・撮影写真展(11/1~19)終了

- 立石小学校 ~松崎宿をたずねて~

- つこっコ探検隊 ~子ども歴史博士とハイキング~

- 旅籠油屋 テレビ放映されました

- 旅籠油屋主屋 落成式 平成31年3月23日

- 小川県知事来訪! 七夕神社・旅籠油屋

- 旧松崎宿旅籠油屋上棟式

- 『ふるさと小郡のあゆみ』のHP公開について

- 長崎街道 6人旅 道中記 ⑥

- 長崎街道 6人旅 道中記 ⑤

- 旅籠油屋主屋の復原工事に伴う見学について

- 地域文化観光実行委員会

- 文化庁関連事業

- 中油屋開門セレモニー

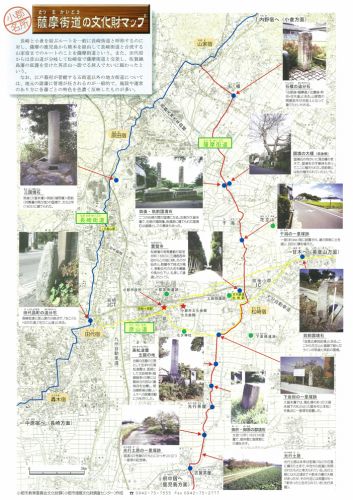

- 市内薩摩街道散策マップができました

- おごおり街道七物語 案内板設置のお知らせ

- おごおり街道七物語モニタリングツアーを終えて

- おごおり街道七物語in松崎ジュニアツアーを終えて

- 中油屋もちまき

- 小郡官衙遺跡遺跡発掘現場説明会

- 「薩摩街道を歩く」モニターツアー 道中記

- NPO法人小郡市の歴史を守る会設立記念講演会

・令和 7 年度

・令和 6 年度

・令和 5 年度

・令和 4 年度

・令和 3 年度

・令和 2 年度

・平成 31 / 令和元 年度

・平成 30 年度

・平成 29 年度

・平成 27 年度

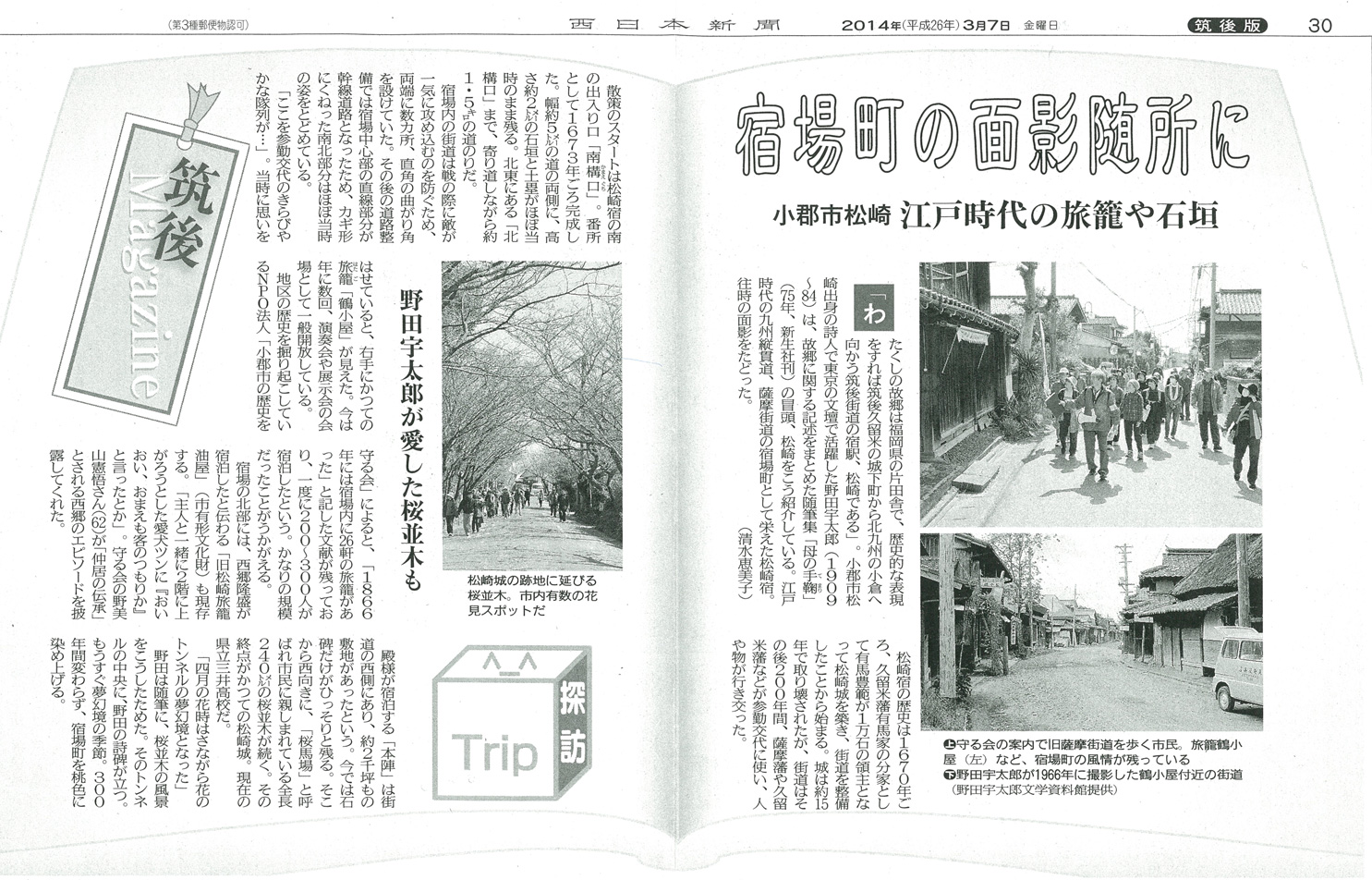

・平成 26 年度

・平成 25 年度

・平成 24 年度

薩摩街道の文化財のマップ 小郡市教育委員会文化財課提供

行程表

▲クリックすると拡大表示されます▲

平成26年3月吉日

NPO法人 小郡市の歴史を守る会

✱同行スタッフのレポ-ト

■ はじめに

当会では、この2月23日(日)、街道遺産の歴史を学ぶ!「薩摩街道を歩く」モニターツアー」を実施しました。当日は、雲一つないほどの快晴。絶好の天候に恵まれ79名の方が参加されました。

この旧薩摩街道(かいどう)巡りは、参加者の希望(体力)によって西鉄甘木線駅の「古賀茶屋(こがんちゃや)」から「筑後・松崎宿」までのコ-スと、「古賀茶屋」から「筑後・松崎宿」さらに乙隈の「筑後・筑前の国境石(くにざかいいし)」までを巡る2つのコ-スを設定しました。

このモニタ-ツア-には、地元小郡市民の方々をはじめ周辺の地域からも多く方が参加されました。中には89歳になる歴女の方もおられました。

参加された方に、そのきっかけをお尋ねしたところ、健康増進のために歩きたい、ガイド調査委員から薩摩街道の歴史を学びたいという声を多くいただきました。そんなご希望に沿った、このモニタ-ツア-は一石二鳥のコ-スだったかもしれません。

■ 旧薩摩街道と松崎宿について

薩摩街道とは、長崎街道(小倉・大里~長崎)の筑前・山家宿(筑紫野市)から分かれて、石櫃(いしびつ)筑前町~乙隈(おとぐま)~干潟(ひかた)~松崎宿~古飯(ふるえ)(小郡市)~古賀茶屋(こがんちゃや)と続き、府中宿(久留米市)~肥後・山鹿宿~水俣~薩摩・出水宿~伊集院宿などを経由して、鹿児島城下あるいは坊津(ぼうのつ)にいたる街道です。

この薩摩街道は鹿児島城下から小倉、さらに関門海峡を渡って山陽道~西国街道~東海道を経て江戸まで約1500km、1ヵ月半を要したといわれています。

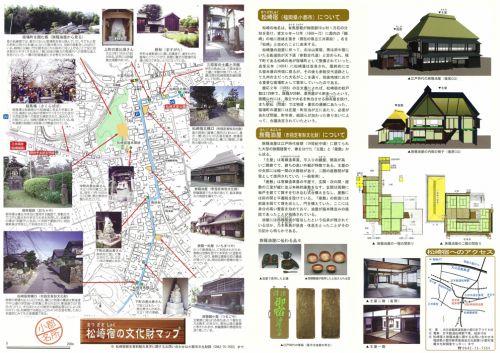

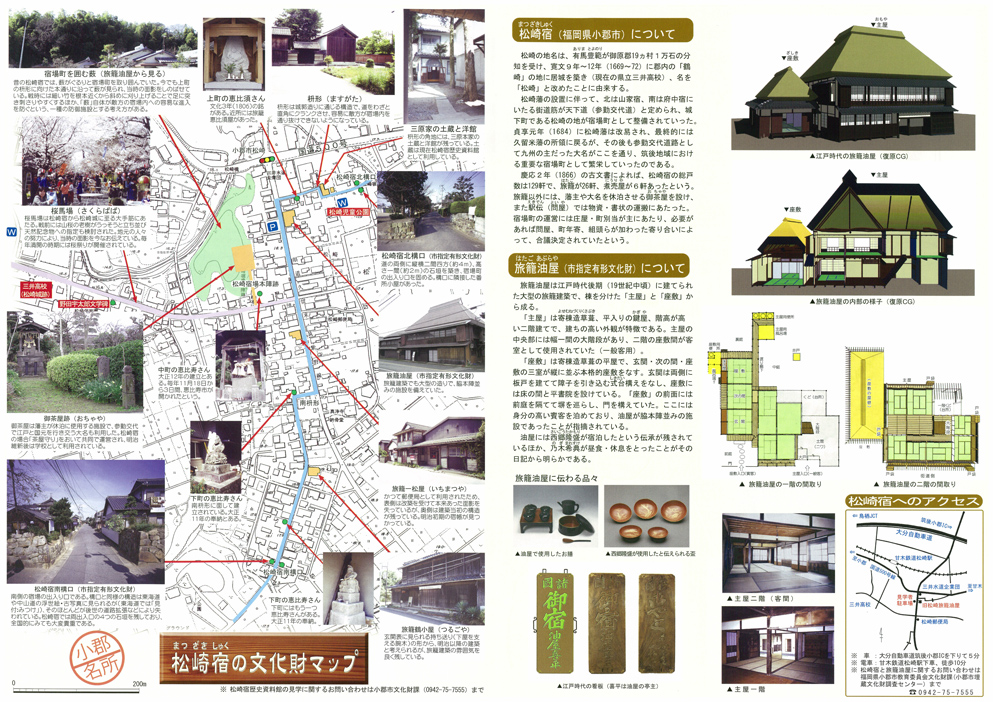

■ 松崎宿は久留米藩の筑後・三宿として繁栄

歴史を辿れば、江戸時代の小郡は久留米藩領でしたが、1668年有馬豊範(とよのり)が久留米藩4代藩主、有馬頼元(よりもと)から分地を受け約16年間は「1万石の松崎藩」として独立しました。

松崎藩の設置に伴って北は山家宿、南は府中宿にいたる街道筋が天下道(参勤交代道)として定められ、城下町である松崎の地が宿場町として整備されていきました。

その後、松崎藩は廃藩となり幕府の天領から再び久留米藩の領地に戻りますが、この松崎宿には、多くの旅人をはじめ久留米藩(有馬)、薩摩藩(島津)、肥後藩(細川)柳川藩(立花)、人吉藩(相良)など九州の主だった大名が、参勤交代でここを通り府中宿、羽犬塚宿とともに久留米藩の筑後・三宿として繁栄しました。

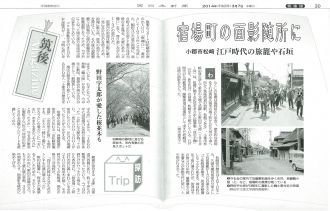

■ 街道筋には今でも文化遺産が多い。

この松崎宿を中心とした薩摩街道の沿道には、旅籠油屋(小郡市指定有形文化財)の建物をはじめ、本陣跡地、構口の遺構、桜馬場、一里塚跡、筑後国と筑前国の国境を示す境界石など史跡も多く江戸時代の面影を残しています。

それでは、ガイド調査員の解説を聞きながら薩摩街道を歩き、街道筋の歴史的な見どころをわかりやすく道中記としてまとめてみました。

▲写真が一定の時間で入れ替わります▲

■ 9時40分~ 古賀茶屋から光行土居へ

9時10分の受付にも関わらず、すでにツア-に参加される親子連れの方が1時間前に見えておられました。その後、ほとんどの人が9時前に来られ集合場所は賑やかになりました。スタッフを入れて総勢100名(参加者79名)近くになりました。

ツア-の概要をお話しした後、ガイド調査員を先頭に、最初の1班(約25名)が古賀茶屋を出発しました。その後5分間隔で2班、3班と続き、街道巡りのノボリを目印に歩きはじめました。

スタ-トの古賀茶屋は、薩摩街道の松崎宿と府中(ふちゅう)宿(高良大社の門前町)との間につくられた休憩所です。この茶屋では旅人や駕籠かきなど街道を行き来する人が、昼食や甘酒、お茶など飲んで休息していたところです。当時は杉皮葺きの建物がいくつか並んでいたかもしれません。現在、それらの面影は見られませんでした。

光行土井の一里塚跡、茶屋跡は周辺が工事中のため見学できず迂回

さて、古賀茶屋から30分ほど歩くと、光行の街道筋に着きます。この光行土居は宝満川や大刀洗川の氾濫に備えて築かれた土手道です。その土手の中ごろに、「光行土居の一里塚跡」があり、石碑が立っています。今では、街道筋に百本を超える桜が植えられており、なんとなく街道の面影を感じさせます。この桜並木は花見シーズンになれば、見ごたえのあるスポットになることでしょう。

本来はこの土手の一里塚跡を通って光行茶屋に行くのですが、今回はあいにくこの周辺が工事中であり、残念ながら旧街道を右手に見ながら田道の方に迂回して、光行の山賊鍋(飲食店)前の道路を通って歩きました。

話によれば、この光行(みつゆき)土居の一里塚には、大正時代頃までは数十本の榎の大樹が枝を広げ、さらに街道沿いには6軒から7軒の茶屋が立ち並んでいたそうです。今では残念ながら、一里塚跡の石碑があるだけで、面影はありません。

■ 11時30分~ 旧街道の趣を感じられる旧古飯村に到着

平方の郡境石から街道筋を25分ほど歩くと、古飯村の中心地に着きます。古飯は「ふるえ」と読みます。この古飯の街道は久留米の水天宮の祭りや高良山参り、北野天満宮の祭り、七夕様の祭りなどに出かける人たちの往還道だったそうです。

集落には、造り酒屋、醤油屋、鍬や鎌などを作る百姓鍛冶屋をはじめ米菓子屋(おこし)、桶屋、饅頭屋、紺屋(染物屋)、目薬屋、床屋、居酒屋、米屋、糸屋、角屋(宿)、研ぎ屋、共同風呂など商家が軒を連ねるなど、在郷の町として村人向けの商は賑わいを見せていたようです。この往還筋には商売の神様といわれる恵比寿神が現在2カ所に祀られています。

また、この古飯は宿場と宿場の中間に位置しているため、「小宿」としていくつかの旅籠があったようです。記録によれば1708年、柳川藩主立花鑑任(あきとり)が帰城の際、洪水のためここで足止となり一宿したと古文書に残っています。

旧古飯村の街道

この古飯は、もう一度ゆっくりと見に来たいところ。

この街道筋は、当時商家があっただろうな~という面影をなんとなく感じる雰囲気があります。ツア-参加者の中には、「江戸時代後期、古飯村に多くの商家があって賑わいを見せていた村だったとは、説明を聞くまで知りませんでした。日をあらためてゆっくり見学に来たい」とコメントされていました。

■ 11時40分~ 郷土の偉人 高松凌雲生誕地・高松家に着きました。

古飯の交差点で県道14号線を横切るとすぐ近くに大きな石碑が立っています。その石碑の主人公である高松凌雲の人物について調査員から説明がありました。

高松凌雲は天保7年(1836年)、高松家の三男として生まれ、大坂で緒方洪庵に医学を学び、将軍家(徳川慶喜)の医師となりました。

そして、慶応3年、徳川昭武(慶喜の弟)を代表とする幕府使節団の一員としてパリ万博に随行し医学を学び、ヨ-ロッパ各地を回っています。その時、凌雲は欧州の戦場における「赤十字の人道活動」と出会っています。

滞在中に幕末の鳥羽・伏見の戦いが勃発し急遽帰国します。凌雲は幕府軍側にいたものの、激戦を繰り返す函館戦争で敵味方の別なく負傷者を治療しました。

東京に帰った凌雲は貧しく治療を受けられない人々のために同愛社を設立するなど、「日本における赤十字精神の祖」とされています。

また、兄の勝次郎(のちの佐久左衛門)は先の戊辰戦争(明治2年)で、函館の五稜郭の戦場で榎本武揚を助け歩兵隊の総指揮官として戦い36歳の若さで亡くなっています。

・・・調査員の熱弁を記述しました。

高松凌雲の生誕地の碑を後にして街道を歩くと、下岩田の一里塚跡が見えてきました。

■ 12時10分~ 下岩田の一里塚跡へ

下岩田の五差路交差点を斜めに右折すると100m先に「下岩田の一里塚跡」の石碑につきました。光行土居の一里塚跡から2時間程度かかりました。

当時の一里塚は一里(約3.927km)毎に道程標が設置され旅の目安となっていました。

この一里塚は久留米藩城下の「札の辻(ふだつじ)」を基点に、小郡では「下岩田」「干潟(ひかた)」の2所に設置されています。

そして、一里塚の場所が遠くからでもわかるように、それぞれ周辺には榎や松、杉などの大樹が数本植えられていたそうです。

下岩田の一里塚跡は現在、民家の敷地の中にあるため樹木などは残っていませんが、以前は石垣で囲まれた塚があり、その塚には大きな榎の木が昭和33年頃までは立っていたそうです。

▲写真をクリックすると拡大表示されます▲

■ 12時40分~ 松崎宿・南構口へ

松崎宿の南構口に到着しました。松崎宿の南北の出入口には、構口(高さ約2m、縦横4mの堅固な石塁)と呼ばれる御番所の石垣が両側に築かれていました。現在でもその石垣は一部残っています。

構口は宿場町を構成する一つで、この構口では宿場への出入口の警備と改札の任を担い人や物資(特産物の無許可搬出等)の動きを見張っていました。

また、宿場は竹林藪や柵、小溝(用水路) などで廻りを囲い好ましかざる人物の宿内侵入を防いでいたようです。番所ではひとり一人検問を受けていました。簡単には入れなかったのですね。今は北構口の近くに少し竹藪が残っている程度です。

この構口の御番所には久留米藩の番士が常駐していたといわれています。この南北の構口遺構は、宿場時代の名残を示すものとして貴重な文化遺産になっています。

南構口

■ 12時45分 松崎宿に到着

宿場に入り、旧旅籠「鶴小屋」を過ぎると街道が直角に折れ曲がった場所があります。これは枡形道といって道を屈折させ馬の暴突を阻止したり、外から攻め込んでくる敵方を防ぐ機能を持たせた遺構だそうです。そして郷土・小郡市が生んだ詩人、「文学散歩」の創始者である野田宇太郎の生誕地の前を通って宿場巡りをはじめました。

■ 12時50分 旅籠油屋を見学

江戸末期、松崎宿の旅籠軒数は26軒

宿場の町中を歩くと旧旅籠油屋に着きました。そこで調査員が松崎宿と油屋の歴史について話をしてくれました。

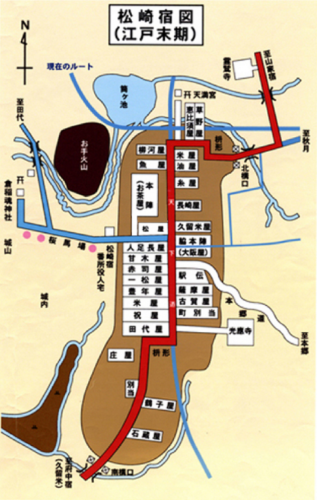

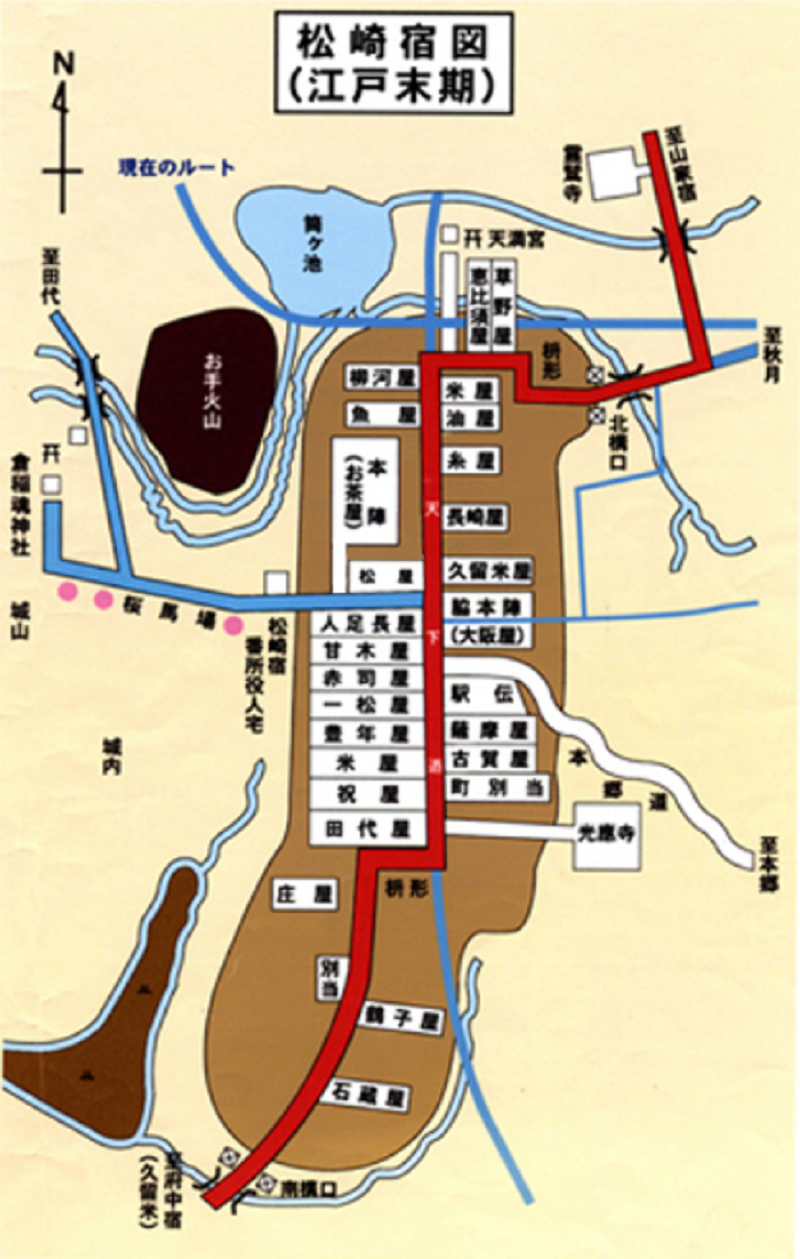

幕末の慶応元年(1865年)の記録によると、松崎宿の総戸数は129軒で大名や小名が宿泊する御茶屋・脇本陣を含めて「旅籠」が26軒ありました。その旅籠名は油屋をはじめ薩摩屋、糸屋、甘木屋、大坂屋(脇本陣)、鶴小屋、田代屋などで、当時の松崎宿の全容は「松崎宿古地図」のパンフレットに示されています。

旅籠には、「駅伝(継立)」を設けて物資・書状の運搬にあたったほか、往来する旅客相手に団子や甘酒を売る「立場茶屋」もあったといわれています。また、旅籠以外にも旅芸人や巡礼等のために自炊する木賃屋や遊女がいる飯盛宿屋(めしもりやど)、さらに居酒屋、食料品や日常品を扱う商家などが数多くあったと言われています。当時の松崎宿の賑わいが想像できます。

▲写真が一定の時間で入れ替わります▲

今、旧旅籠油屋の座敷棟(中油屋)を解体修復中

旅籠油屋は松崎宿に唯一既存する江戸時代(18世紀後半)に建てられた大型の旅籠建築で、棟を分けた「主屋(おもや)」と「座敷(ざしき)」の二つの建物から成り立っています。

「主屋」には一般客が宿泊していたと考えられ、「座敷」は三間続きの高級感のある部屋つくりで、ここには身分の高い賓客を泊めていたようです。

現在、「主屋(おもや)」の北側にある「座敷(ざしき)」棟(この建物を中油屋と呼んでいた)の復元に向けて建造物の解体修理が行われています。今秋から来春頃には完成の運びになることでしょう。旅籠の魅了が増してきます。

幕末から明治維新の主な宿泊者

記録によれば、幕府改革を迫る薩摩藩主島津久光は、文久2年(1862年)に、藩の兵士2000人を率いて京都に上がっていますが、その途中松崎宿に宿泊しています。この時の宿泊総人員は548名で26軒の旅籠だけでは足りず、民家を借りて分宿しています。

これらの参勤交代の宿泊は,地元民では思わぬ副収入源となっていたようです。

また、筑後松崎史(著者 柳 勇)によれば、明治10年、西郷隆盛率いる薩摩軍が熊本鎮台を囲むに及んで、有栖川宮熾仁王率いる征討軍(政府軍)二千人は松崎の油屋を本陣として一時的に宿陣されているようです。そして多数の松崎農民が政府軍の軍夫をして参加したとも記されています。西南の役の激戦地、熊本・植木の田原坂には何度か行きましたが、「雨は降る降る人馬は濡れる・・」の民謡を思い起こしました。

さらに乃木希典の手記によると乃木大将は、ここ松崎で昼食をとったそうです。また、伊能忠敬の測量日記によると1812年2月5日の本陣に泊り松崎や小郡、大保、対馬藩(基山)境まで測量しています。

伊能忠敬は大名並みの待遇だったようです。

西郷隆盛も宿泊したといわれる松崎宿

この薩摩街道は、薩摩藩など諸大名が参勤交代に利用し、さらに篤姫や西郷隆盛、吉田松陰らが江戸や薩摩などに行く際に通ったことでも知られています。その多くは、この松崎宿に泊まるか休息で立ち寄ったと伝えられています。

西郷隆盛が宿泊したといわれる旅籠油屋での「よもやま話」の伝承が伝わっています。

西郷が油屋に宿泊した際、階段を上がって2階に行こうとしたところ、後ろから犬が一緒に付いてきて階段を上ろうとしたため、西郷が「お前も客と思っているのか」と大笑いしたというもので、その人柄をよく表したエピソ-ドが伝えられています。

御茶屋跡(本陣)

その桜馬場の道なりに御茶屋跡が見えてきました。この御茶屋は本陣ともいい、藩主が領内の見回りの時や狩りなどの時に宿泊したり休憩したりする施設として利用されていました。

また、参勤交代で江戸と国元を行き交わる大名も利用していました。御茶屋は、当時の特権階級の人が利用するところでした。

御茶屋(本陣)は威厳と気品とを備えた風格のある家構えだった。

当時の御茶屋は2千坪に及ぶ敷地に堂々たる門構え、敷石を備えた広々とした玄関、奥まった上段の間などを備え風格のある家構が特色だったとのことです。

しかしながら、その御茶屋も明治5年宿場制度が廃止された後、小学校として使用されたそうです。筑後松崎史の著者である柳勇もこの学校に通学していたそうです。

大名行列の宿泊は持ち込み可。

大名行列の一行が宿泊するとなると、先発の藩の道中係(役人)と本陣の主人らが数日前から周到な打合せを行っていました。相手が相手だけに不手際がないように緊張の日々が続いたことでしょう。

行列の一行は、大名が使用する蒲団・食器・食膳・漬物桶・便器など一切を携行し、食事は随行した膳部係が調理していたようです。

松崎宿では薩摩藩や鍋島藩の宿泊は「暮れ六つ泊まりの七つ立ち」と揶揄されていることから、午後6時に到着して早朝4時に出発するなどかなり強行軍だったようですよ。

松崎宿では大名行列のパフォ-マンスはあったのか。なかったのか。

参勤交代の行列が宿場に近づけば、藩士たちは街道で隊列を整え、前方50mばかりのところから青竹の杖をもった足軽が「下にい、下にい」「えい、ほ-」と掛け声をだして、村民に無礼のないように知らせて歩くのです。そして行列の先頭には大名自慢の髭奴(ひげやっこ)が、槍など調子をつけて互いに投げかわすという勇壮な奴踊りの行列が思い浮かびます。

行列の中ごろは、お駕籠を中心にお供の侍たちは皆一斉に足を揃えて、刻み足をしながら粛々と練り歩く絢爛たる姿は藩の威厳を示すものであったようです。まさに映画で見る光景と同じだったのですね。

松崎宿での出来事は残念ながらわかりませんが、松崎宿でも奴踊りの行列があったとすれば、このような光景になっていたことでしょう。

さて、本陣跡から桜馬場へ進んでいくと、三井高校の手前左側に「松崎城跡」の石碑が立っていました。そして、「松崎城館跡」の案内板も設置されています。

宿場の配置図

▲クリックすると拡大表示されます▲

■ 13時05分~ 松崎城館跡へ

知らなかった松崎藩の成立と廃藩

1668年、養子であった有馬豊範(とよのり)が、久留米藩から分領を受け「1万石の松崎藩」として独立していましたが、1684年、突然幕府の命令で豊範は改易処分を受け領地は没収されました。松崎藩の歴史は短く約16年間で終わります。

その理由について小郡市史は、豊(とよ)範(のり)の姉の嫁ぎ先(陸奥国窪田藩・現福島いわき市)の跡継ぎの争いに巻き込まれたとあります。また、久留米藩内において松崎藩の立藩を良としない重臣らもおり、松崎藩を廃藩にするよう(意図的に仕組まれた可能性が高い)幕府に働きかけたのではないか。・・・とも記されています。

この松崎城館は1671年に築城されましたが、わずか14年で破壊されたのです。三井高校が建っているところが「本丸」、その奥が「二の丸」、そして御茶屋の裏に出丸があったそうです。この松崎城館の横には石原川があり松崎城の外濠の役目を持つ川でした。

しかしながら平成9年の発掘調査を実施したものの、完成した館の姿はどのようなものであったか、明らかになっていないのです。

松崎藩が廃藩になり松崎城が短期間しか存在していないことから、館の建築部材等は転用材として持ち出されたのではないかと推測されています。

松崎藩は僅か16年と短い期間でしたが、松崎宿は久留米藩の最北に位置することから、久留米三宿の一つとして明治維新まで続き繁栄しました。

三井高校

九州鉄道開通で、小郡地区の中心は松崎から小郡へ

この松崎は、これまで宿場町として繁栄し続けてきましたが、明治5年に宿駅制度が廃止され、さらに大正13年、九州鉄道(現西鉄電車、福岡~久留米線)が開通する際に、駅の設置を小郡に奪われたことから交通の主体は小郡方面へ移り、徐々に松崎は賑わいが失われていくことになりました。

13時10分 「松崎宿」までのコ-スここで終了。昼食です。

ここで、「古賀茶屋」から「松崎油屋」までの薩摩街道を歩くコ-スは終了します。出発してから約3時間30分、全員脱落することなく7kmを完歩しました。

昼食は三井高校の前の倉稲魂(うがのみたま)神社に隣接している松崎公民館で、「薩摩街道・油屋弁当」をいただきました。なんと松崎油屋の保存と活用を考える会の方たちから、豚汁の差し入れがあり、なごやかな昼食になりました。

☺・・・・あたたかい豚汁がおいしかった。地元の皆様のおもてなしに感謝しています。と参加者からコメントを頂きました。

この後、一時間ほど休息し、「松崎油屋」コ-スまでの方たちと別れて、最後の目的地、「乙隈(おとぐま)境石」コ-スに向かいました。

■ 14時00分~ 松崎宿北構口を出発

松崎宿から乙隈にある「筑後・筑前国境石(くにざかいいし)」へと出発します。ここから国境石までの距離は一里十町(約5km)程度です。

旅籠油屋の前を通ってすぐ右折すると、正面に大きな三原家の旧屋敷があります。その屋敷の土蔵(明治初期)と離れ座敷の洋館(大正時代)は重厚さと歴史の深さを感じさせてくれます。この屋敷が松崎宿歴史資料館になっています。予約が必要です。

この資料館には、油屋に伝わる道具類のほか資料や松崎宿の古写真、薩摩街道筋の文化財を紹介しています。残念ながら時間の関係でこの資料館には立ち寄らず、宿場の北構口を出ました。

街道の道幅は狭い。

すぐそばの国道500号線を横断し甘木鉄道の踏切を横切りと、かなり狭い道幅が続きます。

昔の街道幅は2間(3.6m)ぐらいだったと思われますが、参勤交代の行列に出会ったらどうするのでしょうか。ひざまずいて伏しても行列の侍に当たり、無礼としてとがめられるのではないかとふと考えました。

この街道を進んでいくと立石~干潟~乙隈~馬市~石櫃(いしびつ)~そして長崎街道の筑前・山家(やまえ)宿につながります。

松崎藩主・有馬豊範(とよのり)公ゆかりの霊鷲寺(りゅうじゅうじ)へ

出発して10分ほどすると、左側に霊鷲寺の参道が見えてきました。100mほどある参道の両側には数十本の大樹がたち並んでいます。境内の入口には「下馬石(げばいし)」と書かれた大きな石碑が立っています。

松崎藩主となった有馬豊範は、延宝 8 年(1680年)に三潴郡西牟田にあった霊鷲寺をこの地に移しました。

この霊鷲寺は勅願寺の論旨を受けた寺として、さらに徳川家の先霊を祀っていることから、この霊鷲寺を通過する大名や旗本は、駕籠や馬から下りて槍を伏せ礼拝して通過したといわれています。菊の御紋や葵の紋を賜った由緒あるお寺です。

今回は境内の中には入らず「下馬石」の前で道中の安全を祈願して通過しました。

■ 14時15分~ 三軒屋、井上、立石へ

下馬石」の前で拝礼した後、高速大分道のガ-ドをくぐって400m程度進むと周囲は植木の産地なのか、苗木や大きな樹木の畑が広がり植木屋さんが数軒ありました。

昭和の時代。終戦間近、街道筋が戦場に。

時代は昭和の出来事になりますが、戦時中この三軒屋や井上地区一帯は雑木林が広範囲に茂っていたそうです。ちょうど三軒屋の交差点に差し掛かったところで、調査員からこの先の井上や立石、干潟地区は太平洋戦争と深いかかわりがある場所ですよ、と言われ説明をはじめました。

それによれば、近くに大刀洗飛行場(大刀洗・キリンビ-ル工場周辺)があったことから、この雑木林の中にはガソリンが入ったドラム缶が多数隠され、高射砲の模擬砲(木砲)もあったそうです。

終戦も間近の昭和20年3月27日と3月31日、2回に亘って大刀洗飛行場やその周辺の軍事施設、民家が米軍のB29爆撃機から空襲を受けました(大刀洗空襲)。そして児童をはじめ一般市民が亡くなっています。また、多くの民家が被災しています。・・・・と。

集団下校中に立石国民学校の学童が爆死。

1回目の空襲は立石国民学校の終業式の日です。警戒警報発令で修業式を中断し、児童たちは引率の先生と集団下校を始めました。しかし途中でB29爆撃機の大編隊が飛来し、数えきれないほど爆弾が飛行場とその周辺に投下されました。

その空襲により、帰宅中の児童や疎開するために福岡から訪れていた母子などが亡くなっています。(74機飛来、爆弾1000発以上投下、犠牲者500名以上に達する)

二回目の空襲

2回目は卒業式の日でした。この時は爆弾60数個と焼夷弾数個が投下され、花立山周辺のー集落は16軒の民家と薬師堂が焼失、5名が亡くなりました。そして、干潟では民家3軒が焼けて4名、赤松病院でも爆弾が落下し患者3名亡くなるなど大きな被害を蒙っています。

(106機飛来、200名~300名 実数不明)

また、松岡酒造所(現・料亭とびうめ)にはロケット弾が命中。屋根を突き抜けて酒樽の中に落ちたそうで、警防団の活躍で火災は免れたとも伝えられています。

この2回目の空襲で大刀洗飛行場や軍事施設は爆破・炎上して壊滅状態に陥り軍事機能を失っています。しかし、その後も再び小郡市は空襲にあい大きな被害が出ています。

15時20分 干潟(ひかた)の一里塚跡。

街道筋にある旧立石国民学校(現立石小学校)から左折して、近くにある地域コミュニテイ-施設「くろつち会館」で小休息しました。体力が回復したところで再び薩摩街道に戻り、巡回マップを見ながら次の目的地に進んでいきました。

三叉路の立石交差点を左に曲がり道なりに右の方向に歩いていくと、交差点から15分程で干潟の一里塚跡に着きました。

案内板の近くには、高さ80cmほどの石碑が、ひっそりと田んぼのあぜ道の横に、立っていました。以前はこの一里塚のある東側には榎が、西側にはハゼが植えられ、大正10年頃までは見られたそうです。

石碑の右の方向には標高130mの小高い花立山が見えます。この山の丘陵山麓斜面には古墳時代後期のモノと推測される291基からなる花立山古墳群があります。

▲写真が一定の時間で入れ替わります▲

■ 15時30分~ 爆撃の被害を受けた旧赤松病院を見学

干潟の一里塚跡から一里木バス停の前を通り10分ほどで、B29の爆撃の被害を受けた赤松医院(旧赤松病院)につきました。ここでは赤松医院の事務長のはからいで、当時のままの病室を見学しました。現在開院中の病院敷地に洋館風2階建の旧病院が当時のまま修復、保存されています。銃弾の跡もありました。

これは先代の医院長が3月31日の空襲による、この忌まわしい戦争を区民の方々が忘れることなく、後世に伝え風化させないために保存しているとのことでした。ツア-参加者からは、「大刀洗飛行場があったことは知っていましたが、これだけ広域に空襲の被害で亡くなったとは」「赤松医院の内部が見られてよかったです。しかし当時の被災状況を思うと本当に胸が痛む思い」との声がありました。

■ 15時55分~ 干潟(ひかた)の茶屋通りにつきました。

赤松医院を後にして街道筋を進んでいくと、上茶屋バス停があります。この集落を通る往環筋を地元の人は下茶屋・茶屋・上茶屋、新茶屋といい茶屋通りと呼んでいたそうです。

この茶屋通りには茶屋の跡は見られません。

なお、乙隈(おとぐま)に茶屋があったとのことですが、小郡市史にはそれは干潟の誤りとも思われるが確定しがたいと記されています。今後の調査が必要ですね。

干潟より乙隈に向かっていくと乙隈の交差点がみえてきました。この辺りから薩摩街道はなだらかな登坂になっています。この先の乙隈公民館に立ち寄りました。

各地までの距離が刻まれた円柱石の道標を発見

広い敷地の乙隈公民館の入り口には大樹が一本立っていました。するとその横には2.0mほどの高さの円柱石の道標が傾いて立っています。よく見ると、各町村までの距離が刻まれていました。

表には松崎一里五町、小郡二里七町、田代二里三十四町、原田一里十八町、福岡七里一町、本郷一里三十五町、久留米四里三十四町、甘木三里八町。(一里は36町で約3.927kmです)

石柱の裏には「大正4年11月」「御大典記念」「地元青年会」と刻まれています。

これは江戸末期のものではなく、大正4年11月大正天皇の即位の御大礼を記念して地元青年会が寄贈したものでした。この場所から久留米までは今の距離で約19.4㎞になります。

乙隈公民館で10分ほど休息して最後の目的地、乙隈の国境(くにざかい)に向かいます。

▲写真が一定の時間で入れ替わります▲

■ 16:10分~ 乙隈の筑後国、筑前国の国境石(くにざかいいし)につきました。

田畑が広がる街道筋を5分ほど歩くと、民家の横に大きな榎の樹木が見えてきました。少し寂しさを感じる場所ですが、樹木の前の敷地には大きさを競いあうように筑前(福岡藩)と筑後(久留米藩)の国境を示す国境石が2本並んで立っています。大きさは、幅30㎝、厚さ29cm、高さ2.14mもある大きな石柱です。

藩のそれぞれの石碑には、「従是北筑前国」(これよりきた ちくぜんのくに)、「従是南筑後国」(これよりみなみ ちくごのくに)の銘が彫られています。当初は木杭だったそうです。

この地は昔も今も変わらず境界

(藩から市の境界に)

この国境石がある場所は、現在も小郡市(乙隈(おとぐま))と筑紫野市(馬市(うまいち))の境となっています。

この馬市の街道筋を真っ直ぐ進んでいけば石櫃(いしびつ)の追分に至ります。追分石には「右肥後・薩摩街道」「左豊後街道・秋月・甘木道」と刻まれています。ここで長崎街道の山家宿へ行く道と日田、甘木道へ行く道とに分かれます。

最終目的地、乙隈の国境石に着きました。

今回の「薩摩街道を歩く」モニタ-ツア-は、ここ乙隈の筑後国・筑前国の国境石が終点になります。古賀茶屋を9時40分に出発し、昼食タイムも入れて乙隈までの所要時間は6時間30分でした。・・・参加者のみなさん、誰ひとり体調を崩すことなく最後まで頑張っていただき大変お疲れ様でした。有難うございました。終了の後、アンケ-ト表を回収し、送迎バスで皆さんを最寄りの西鉄三国が駅まで送り解散しました。

薩摩街道を歩くモニタ-ツア-の終わりにあたって

この街道遺産の歴史を学ぶ! モニターツアーに参加された皆さんの感想などをまとめてみました。

➤ これまで旧薩摩街道には興味があったのですが、これまで知らなかった文化遺産がたくさんあり、散策しごたえのある場所だと思いました。あらためて郷土の歴史について「知っていたような、意外に知らなかった」ことが、いくつか再認識され自分にとっては新たな発見となりました。「旅籠って?」「茶屋って?」「一里塚って?」「国境石って?」街道を巡る中で知識が深まりました。

➤ 霊鷲寺。こんなところに立派な寺院が。境内入口の「下馬石」で参勤交代の藩主も下馬し礼拝するとは。ビックリしました。

➤ 短命だった松崎藩の歴史。藩の館は作ったものの城郭建築に至らず廃藩に。幻の松崎城になってしまった。お家騒動に巻き込まれ松崎藩の改易という悲運に遭遇(久留米藩の策にはまったのでは?)するなど、こんな物語があったのかと思うとあらためて歴史の醜さ、奥深さを感じてなりません。殿や家臣はさぞかし無念であったでしょう。

➤ 松崎宿にこんな多くの旅籠があったとは。また、歴史に残る大物が宿泊、休息していたとは知らなかった。

➤ 先の大戦でこの地がこれほど大きな被災にあっているとは知識が浅かった。

➤ こうやって歴史に触れながら、歩いてみるといつも見る景色が違って見えて、興味深かった。街道の魅力や歴史的背景が新たな発見ができてよかった。

➤ 三原家旧屋敷の松崎宿歴史資料館にどんな品々や資料等が保存されているのか見てみたかった・・・。つぎの機会に来ますと。

➤ 多くの方がこれらのツア-に参加されれば、郷土の歴史に関心を持つきっかけになると思います。これからも企画してください。友達にも知らせます。

➤ 同じ班と一緒に歩いていても、早い人達と遅い人達にどうしても分断されるので、遺産等を説明するときは、全員が集まった時点で説明してほしいですね。・・反省しています。

調査員の配慮が欠けていました。今後、このようなことがないように改善します。

道中記レポ-タ- 岩佐隆治

以上

■ 最後にご参加されました皆さまヘ

皆さまから寄せられた多くの意見を参考に、これからもさらに薩摩街道の魅力を整え、文化遺産づくりの充実に取り組んでまいります。

少しでも多くの方々にこの街道の魅力を知っていただくために、お知り合いの方々に口コミで広げていただければ幸いと願っています。

今後もご支援をよろしくお願いします。

本日は有難うございました。